Kommentar der Künstlerinnen zur Ausstellung im Orbit, Hamburg:

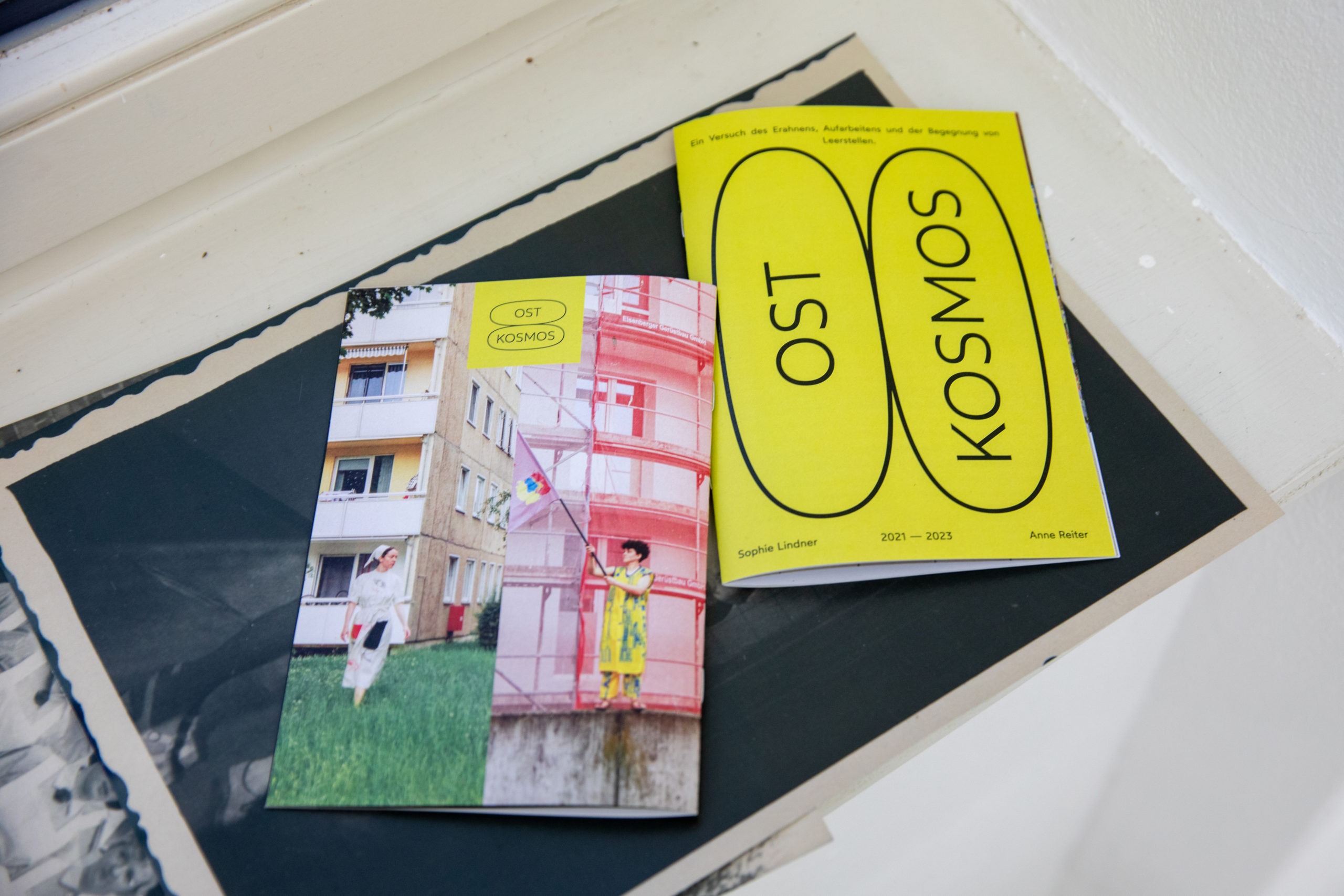

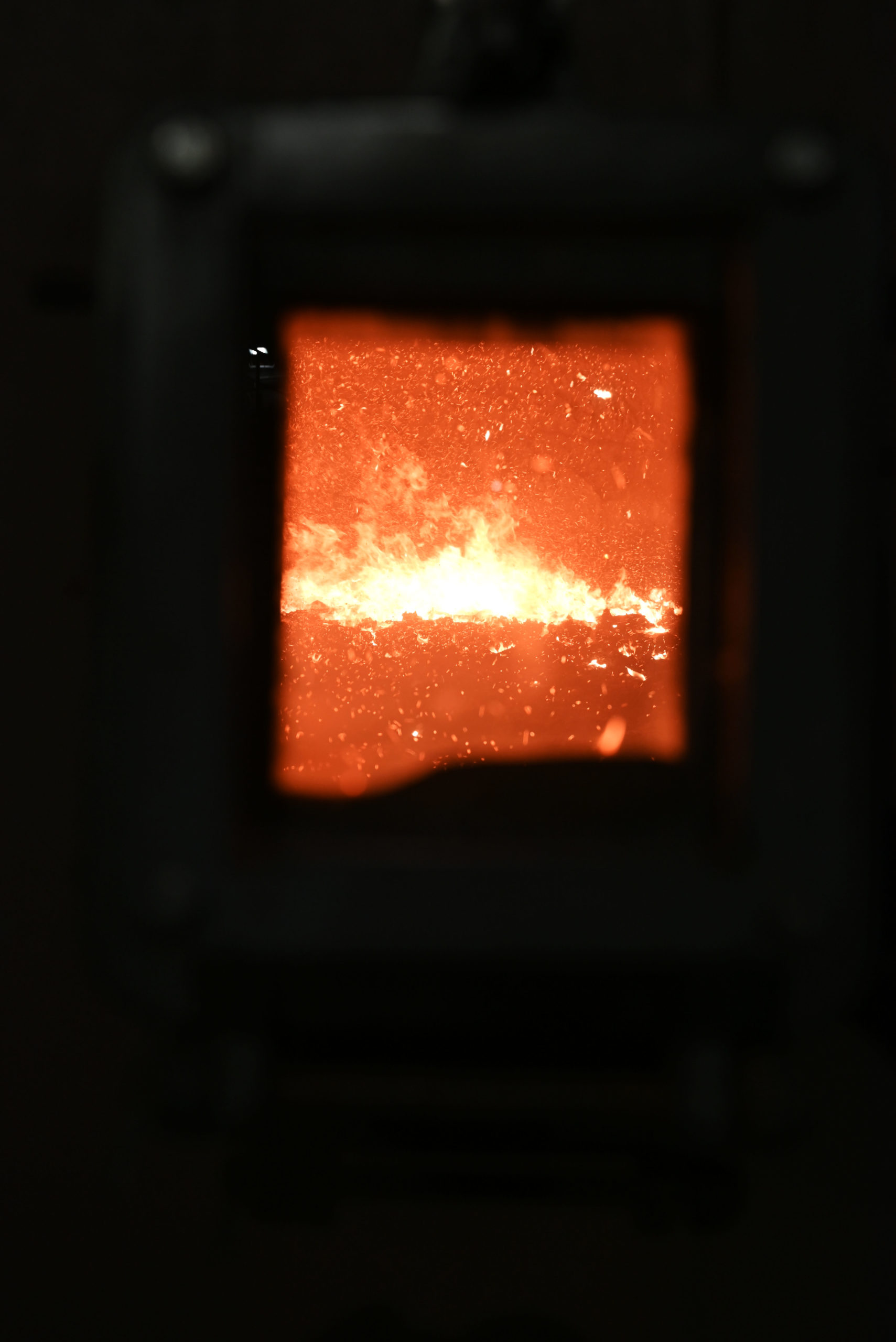

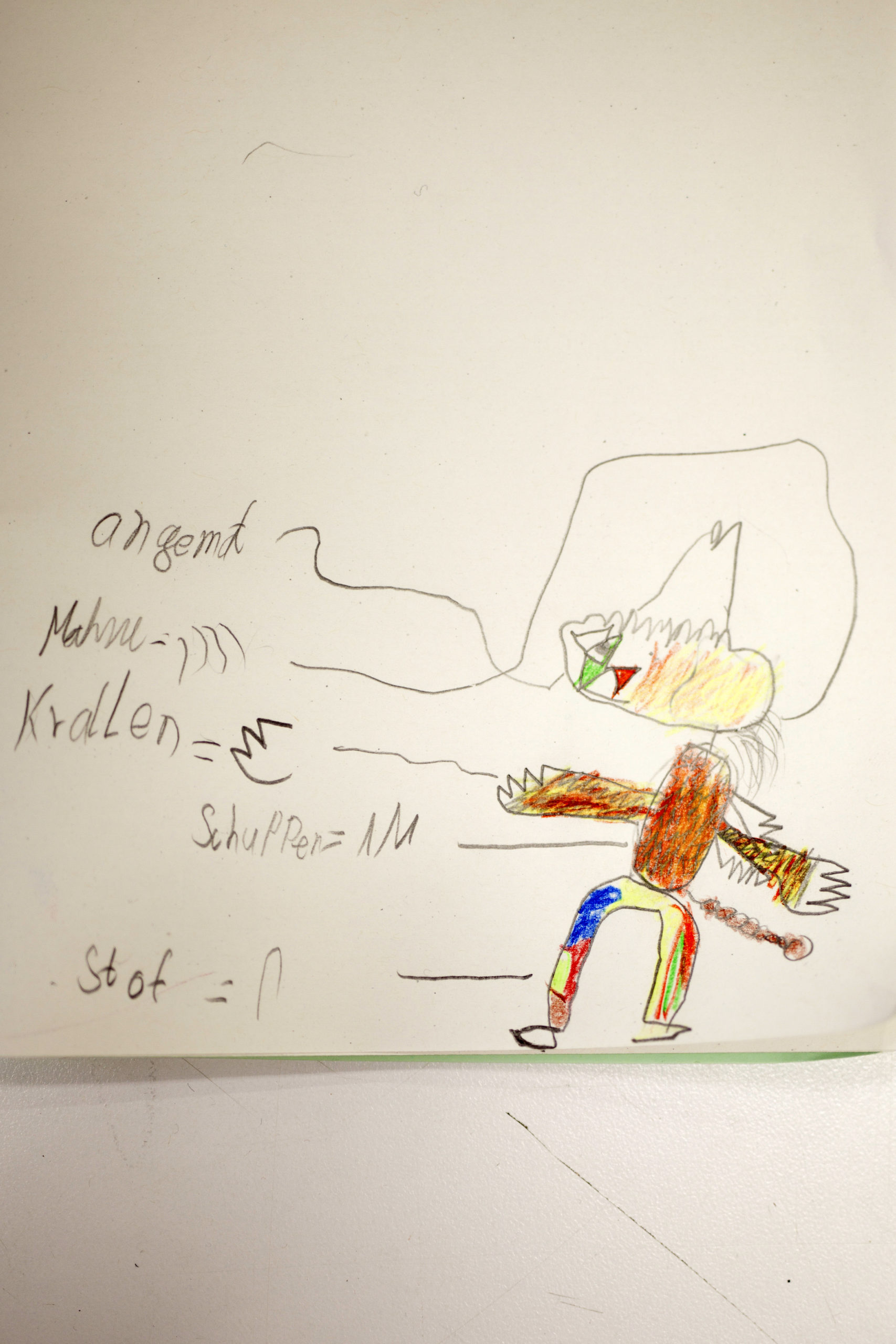

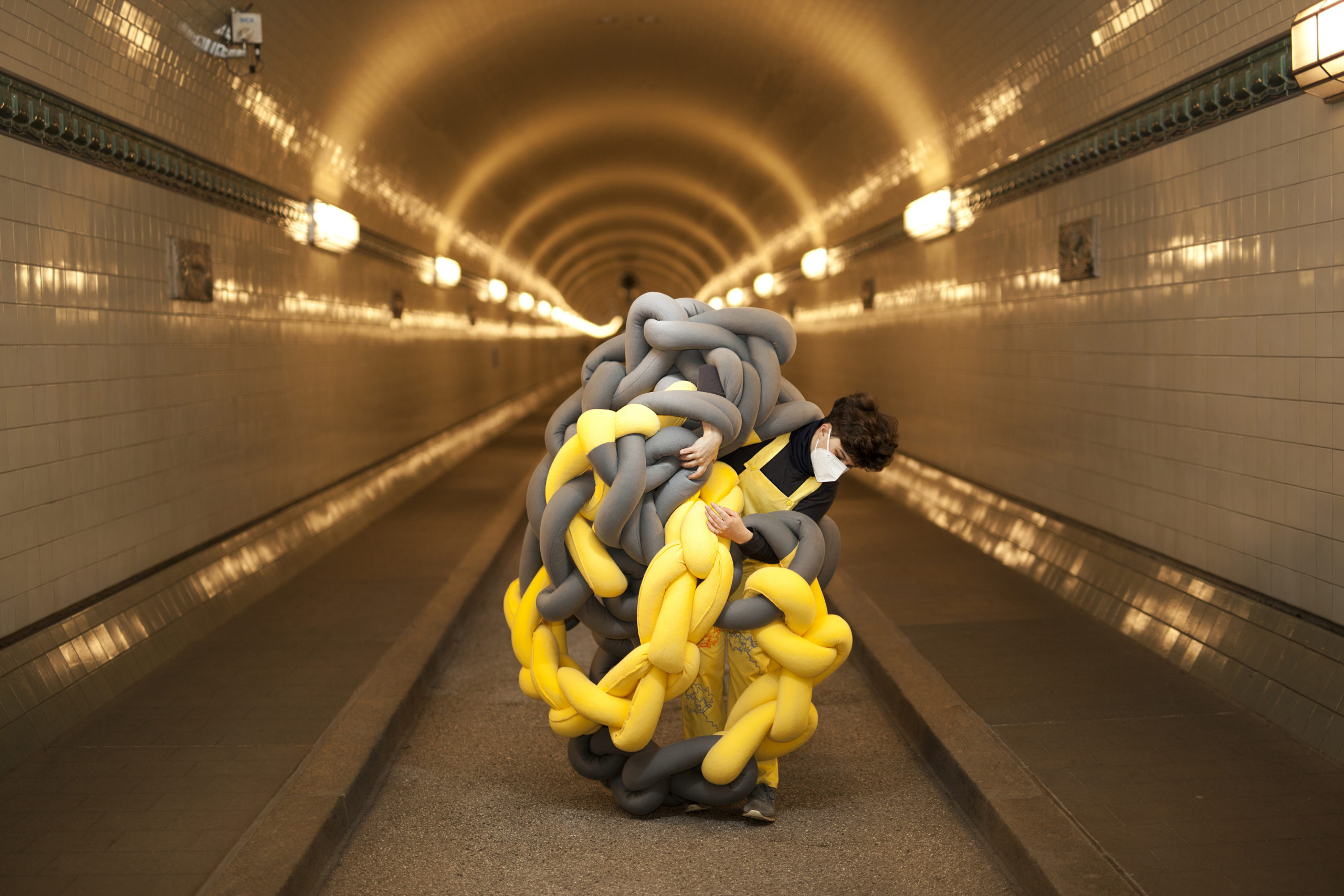

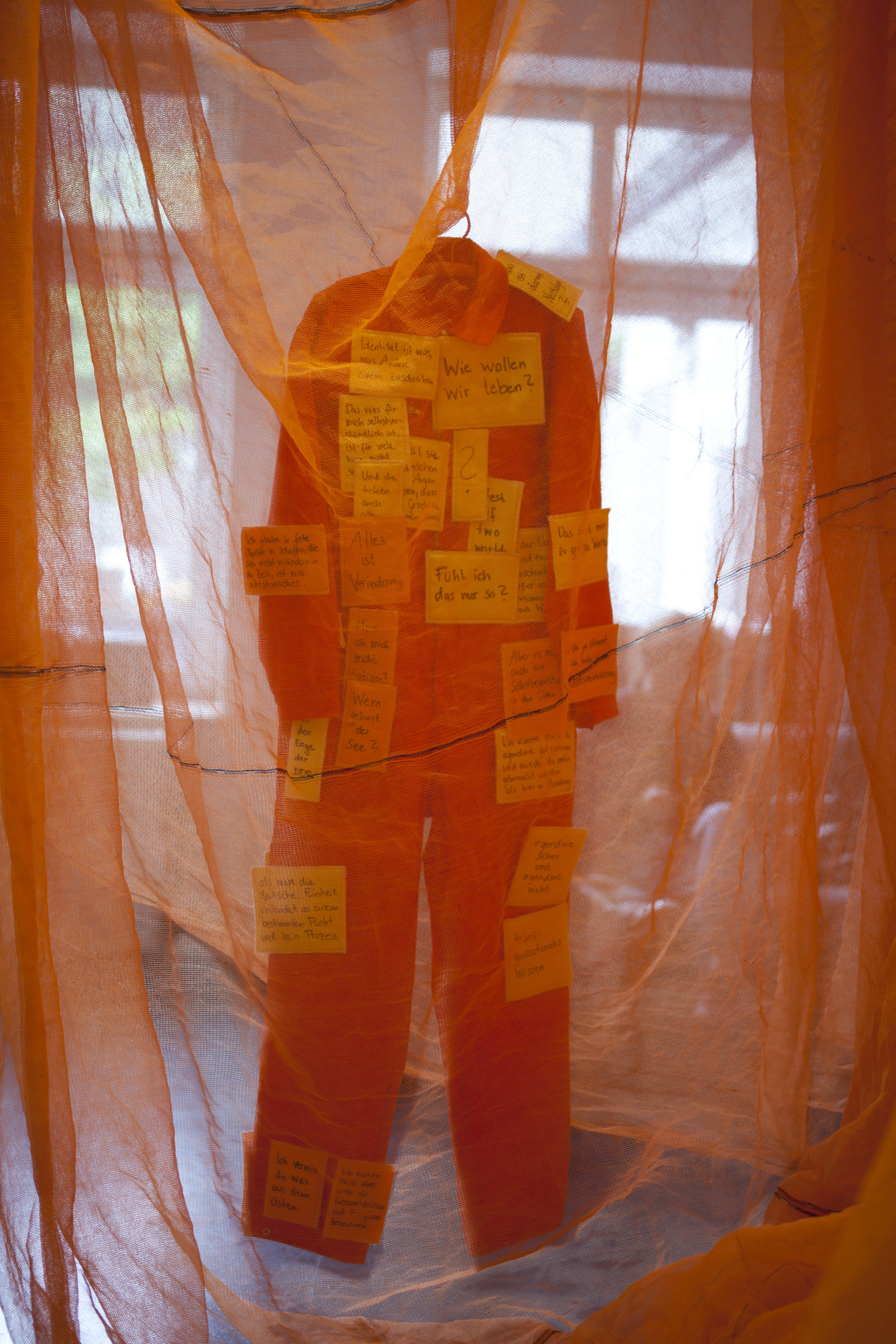

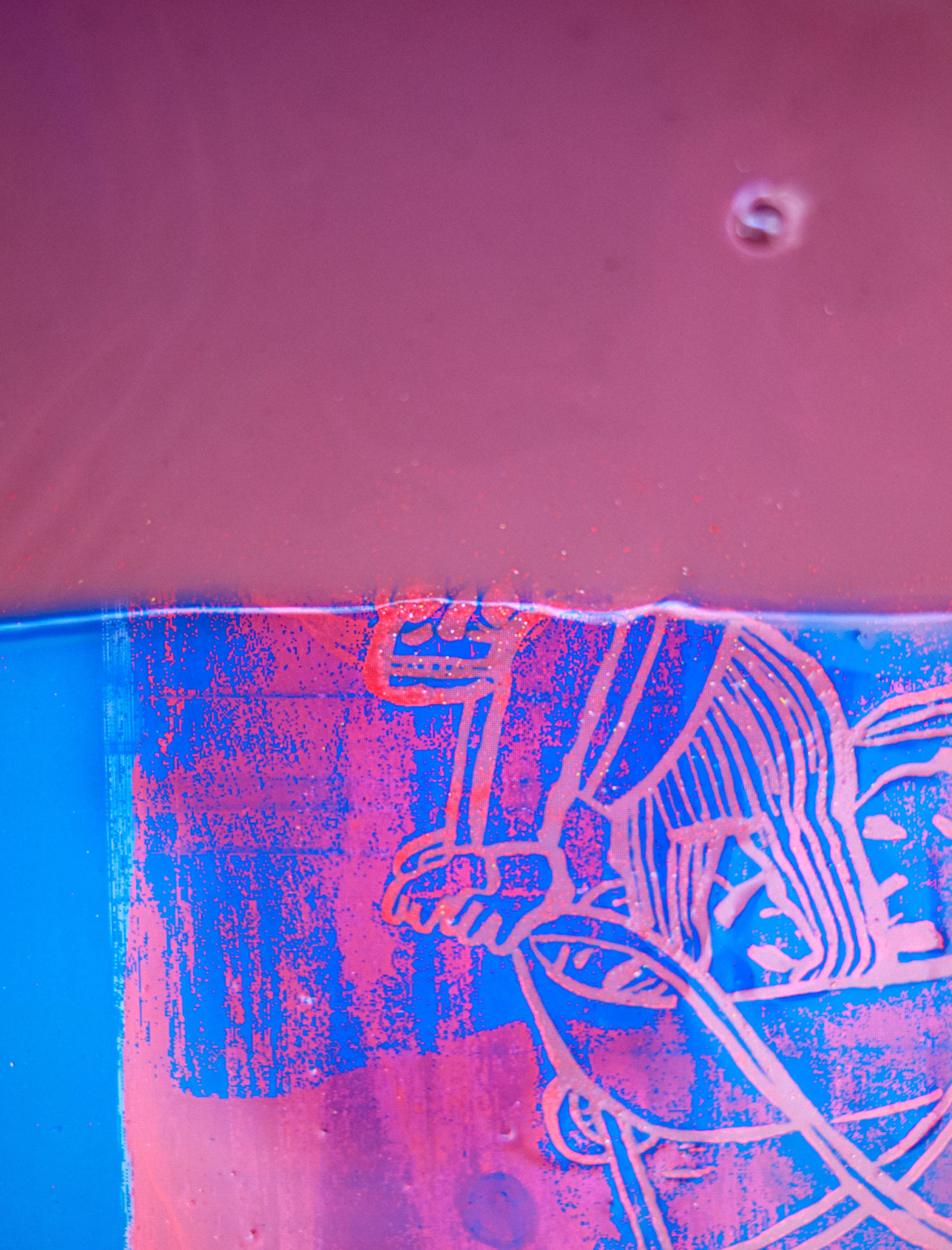

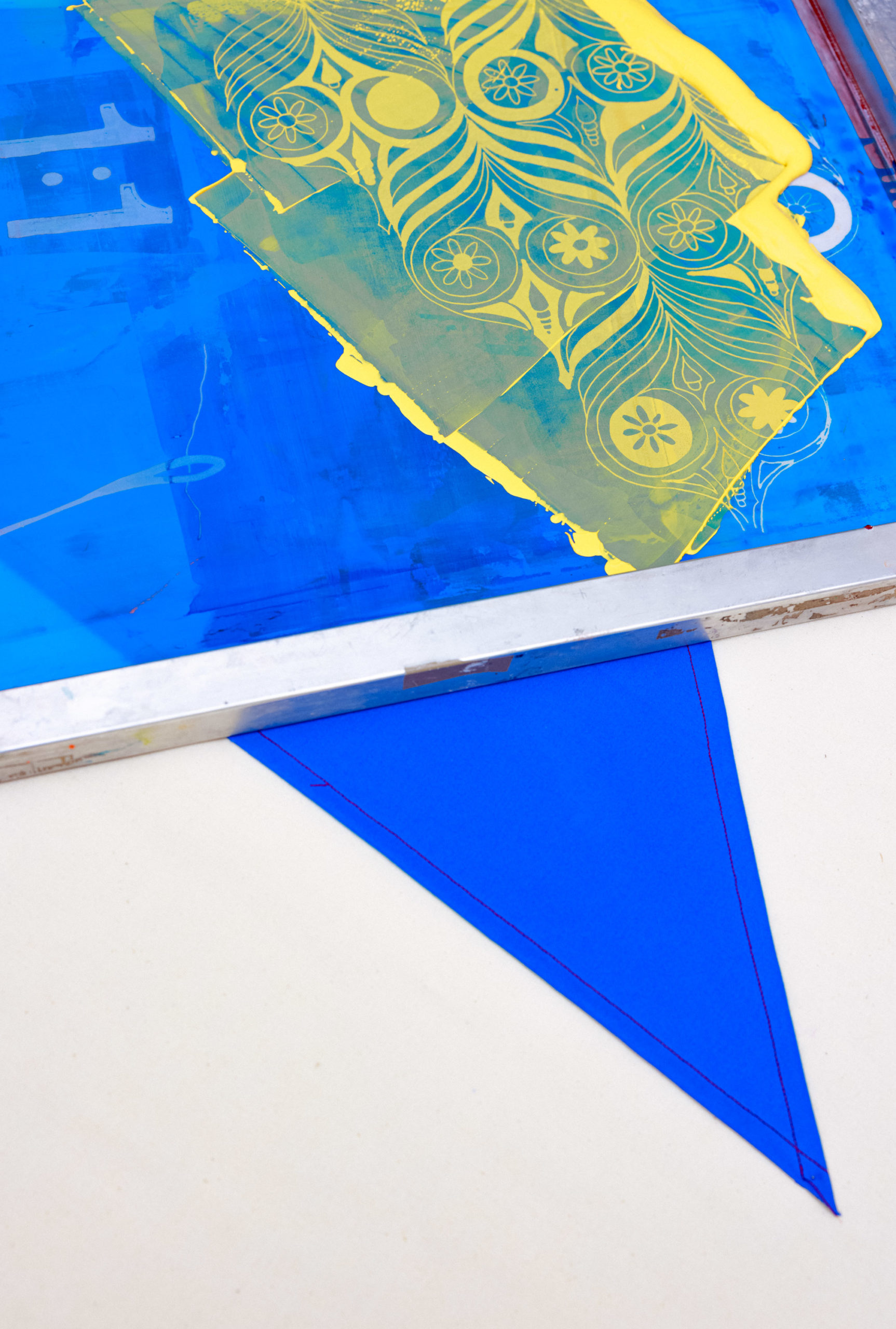

„Orange, Gelb, Rot, Blau“ ist unser Erinnern an die DDR, ein Nachbild abklingender Reize. Die Wende des Kostüms, Wiederaufbau der Frauenkirche, Rundschirmlaternen, Alltag mit Krankenschwestern und schroffe Landschaften – als Künstlerinnen und Nachwendegeneration wollen wir Geschichte wieder auffalten, anders legen, zärtlich sein wo es sonst hart wird. Wir sind 1990 und 1992 in Dresden und Jena geboren sowie aufgewachsen, in unseren Familien steckt DDR- und Transformationsgeschichte. Die wachsende Sichtbarkeit des Rechtsrucks im Osten, Gespräche und Brüche mit Verwandten und das Bemerken eines „nach wie vor Andersseins“ im Kontext von Ost & West, sind Auslöser unserer Zusammenkunft. Ostkosmos ist ein Projekt, welches seit 2020 besteht und zu einem Reiseformat geworden ist. Unsere Telefone flogen zwischen Hamburg und Leipzig, getroffen haben wir uns in Jena, Dresden und Eisenhüttenstadt. Zu Zweit und mit dem Fotografen Tillmann Engel gingen wir an jenen Orten „dem Osten von Heute“ in seiner Untrennbarkeit zu Damals nach. Auf den Reisen begleiteten uns Requisiten und künstlerische Arbeiten, die in Wirkung und Nachwirkung unserer Gespräche entstanden. Wir nahmen Interviews mit Verwandten und Personen, die über den Osten sprechen wollten, auf.

Stand Heute ist eine Sammlung von Kostümen, Fotografien, Hüten, Fahnen, Planeten und O-Tönen. Es sind vermittelnde, weibliche Ost-Figuren geworden, die die Kosmossymbolik und textilen Metaphern der DDR in sich aufgenommen haben. Sie sollen helfen, nach der Transformation Ostdeutschlands zu fragen, ambivalent zu bleiben. Was sehen wir im Osten? Was wurde im immer noch andauernden Transformationsprozess versäumt? Was können wir noch aufholen, wen können wir abholen? Wo sind Gespinste und wo sind Erinnerungen vom Winde verweht? Die ausgestellten Arbeiten zeigen unsere Aufenthalte in Jena und Dresden, einen Hauch unserer biografischen Bezüge zur DDR und der Nachwende-Zeit. Diese Ausstellung ist ein Angebot zum Sprechen und Verhandeln zwischen den Generationen sowie zwischen Ost & West.